近日,中国科学院新疆天文台恒星形成与演化团组博士生得力达·别尔得汗在加尔肯·叶生别克研究员的指导下,利用南山26米射电望远镜观测的氨分子数据和紫金山天文台德令哈13.7米毫米波望远镜观测的CO等数据,对分子云G013.313+0.193(简称G013.313)进行了深入研究,揭示了该区域的动力学特性与恒星形成机制。相关研究成果已发表于国际权威天文学期刊《天文学与天体物理学》(A&A, 2025,699,A137)。

恒星形成是星系和星际介质演化的关键过程之一,分子云之间的碰撞被认为是触发大质量恒星形成的重要机制之一。G013.313分子云位于银道面上,具有复杂的分子云环境,此前对其动力学特性和恒星形成机制的研究非常有限。

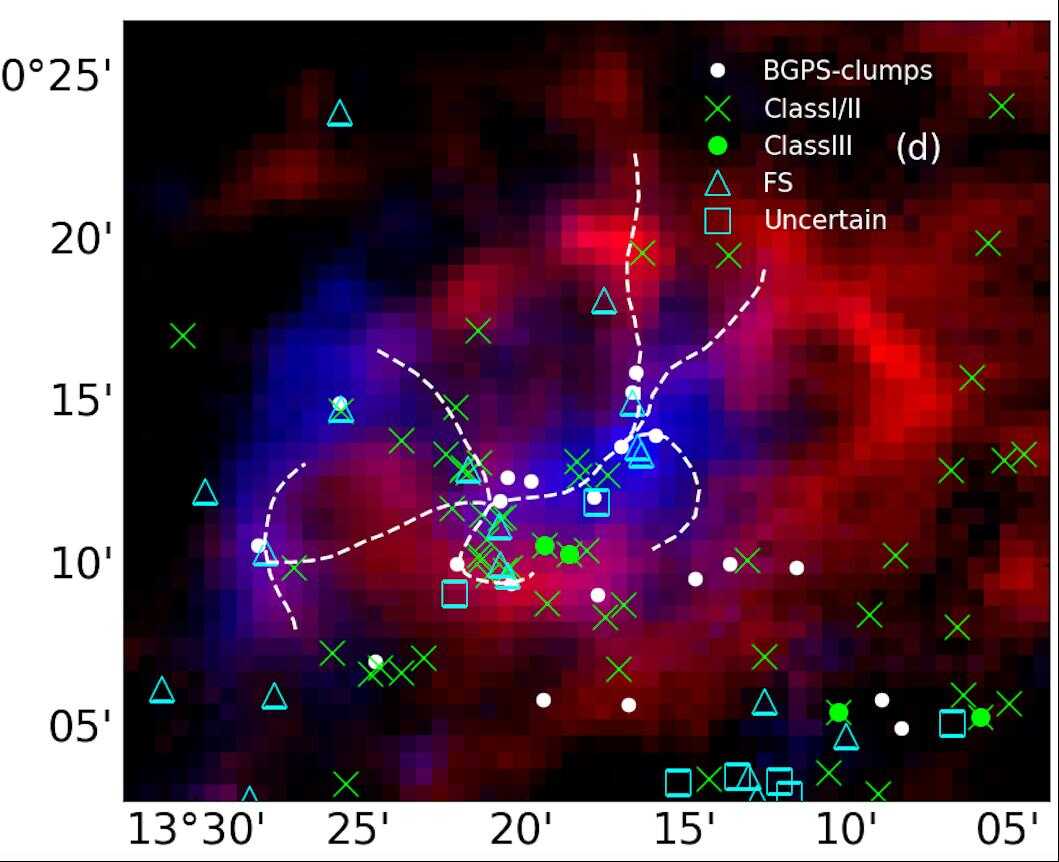

本研究发现了两个不同速度的分子云(G013.313-blue和G013.313-red),其空间分布呈现出互补“U形”和“S形”结构,并在速度空间中存在“桥”特征,这些观测证据表明G013.313区域发生了云云碰撞。

研究人员估算出碰撞时间尺度约为0.35-1.03百万年。这一时间尺度与区域内年轻恒星天体(YSOs)的年龄相符,表明云云碰撞可能触发了恒星形成。

研究还发现,碰撞压缩的气体区域形成了枢纽-纤维系统(Hub-Filament System, HFS),其中多条纤维结构汇聚于高密度枢纽区域。这种结构为大质量恒星的形成提供了理想条件。

此外,研究人员在该区域内探测到的21个致密团块(BGPS clumps)和94颗年轻恒星天体(YSOs)表明,G013.313是一个活跃的恒星形成区。

这项研究不仅为云云碰撞触发恒星形成的理论提供了新的观测证据,还揭示了HFS在恒星形成过程中的重要作用。研究结果有助于进一步理解银河系内大质量恒星和星团的形成机制,并为未来相关研究提供了重要参考。

发生碰撞的两分子云分布(蓝色和红色分别表示蓝移和红移的分子云)和恒星形成情况

文章链接: Cloud-cloud collision and star formation in G013.313+0.193