KOI-1755是一颗具有本征脉动的恒星,在其 Kepler 观测光变数据中还出现了凌星状的亮度下降,这一信号的来源长期存在争议。近日,中国科学院新疆天文台博士研究生王浩智在导师艾力·伊沙木丁的指导下,与其合作者利用美国开普勒空间望远镜(Kepler)的目标像素文件(Target Pixel Files, TPFs),成功揭示了KOI-1755凌星信号的真实来源。该成果已发表在《天文学杂志》(2025,AJ,170,106,19pp)。

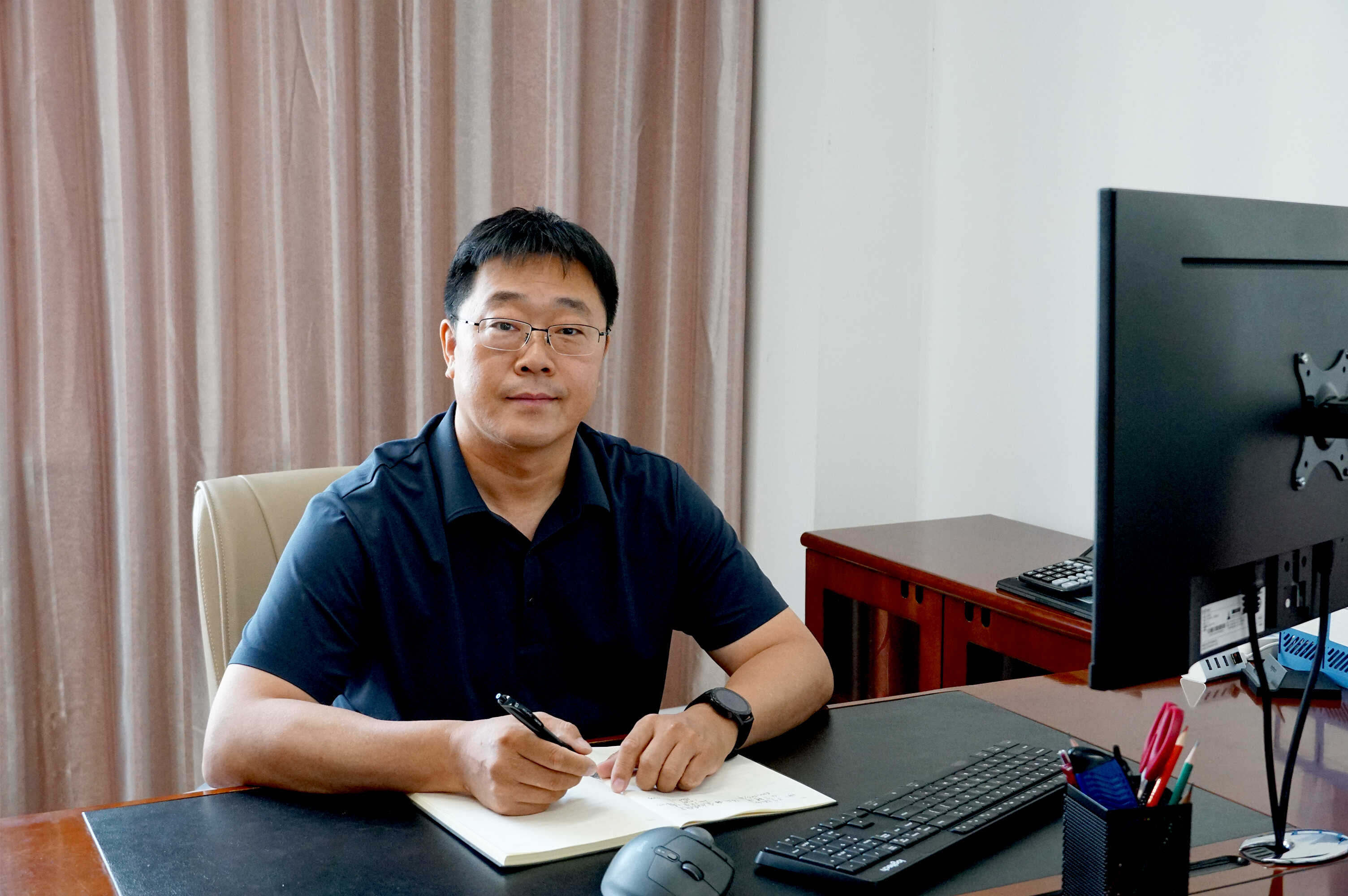

研究人员利用像素级光度建模、质心漂移测量以及与Gaia DR3目录的交叉匹配,锁定信号并确定其来自一颗位于KOI-1755左侧的背景食双星。通过精细建模和去污染处理,直接从TPF数据中分离出这颗背景星的无污染光变曲线,确认其为一对周期约6.14天、由两颗矮星组成的食双星系统(见图1)。

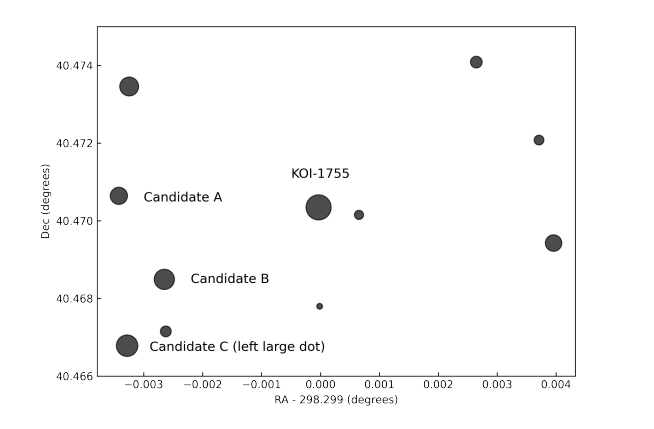

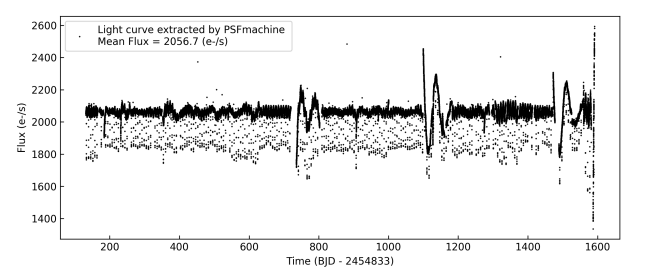

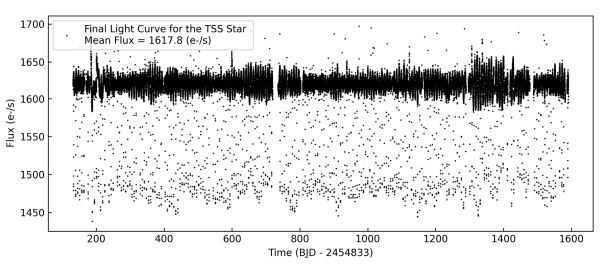

与现有的批处理方法相比(见图2),该团队提出的像素级建模策略显著改善了光变曲线质量,同时使用Gaia DR3的参数辅助建模,有效避免了邻近亮星漏算污染的系统性误差,使得系统平均光通量与基于Gaia DR3参数推导的理论值之间的偏差低于3%(见图3)。

进一步分析显示,该食双星除明显的食现象外,还呈现由恒星黑子和差异自转引起的周期性调制,主星自转频率比轨道频率低约13%,与短周期双星的差异自转观测规律一致。

此次研究成果不仅揭示了KOI-1755凌星信号的真实来源,还表明了开普勒存档数据中仍蕴含大量未被发掘的变星信息。该像素级光度建模方法,未来可推广并应用于Kepler、K2、TESS等高精度巡天数据,提升弱变源光变提取的准确性,推动存档数据的“二次挖掘”进入精细化阶段。

本研究得到了国家重点研发计划、中科院“天山英才”计划及新疆维吾尔自治区自然科学基金等项目的资助与支持。

图1:KOI-1755附近凌星信号真实来源的候选天体,最终确认为Candidate B

图2:Kepler官方发布的使用批处理方法获得的背景食双星的光变曲线

图3:本研究使用像素级建模去除污染最终获得的背景食双星的光变曲线