天鹅座-X作为银河系内重要的恒星形成区,其分子云结构的物理条件与动力学演化一直备受关注。近日,中国科学院新疆天文台恒星形成与演化团组博士生也尔那尔·伊玛那力在加尔肯·叶生别克研究员的指导下,利用南山26米射电望远镜,对天鹅座-X区域(约9平方度)开展了6厘米波段的甲醛(H₂CO)吸收线和H110α复合线的深度观测研究,首次绘制了该区域甲醛分子激发温度场分布图,为理解该区域的恒星形成活动提供了新的视角。相关研究成果发表于国际天文学顶刊《皇家天文学会月报》(MNRA S,2025,542,207I)。

研究团队利用6厘米甲醛跃迁线估算激发温度的新方法,不仅验证了早期观测结果(超精细结构数据测量)的可靠性,还成功获得了更完整的激发温度场分布。

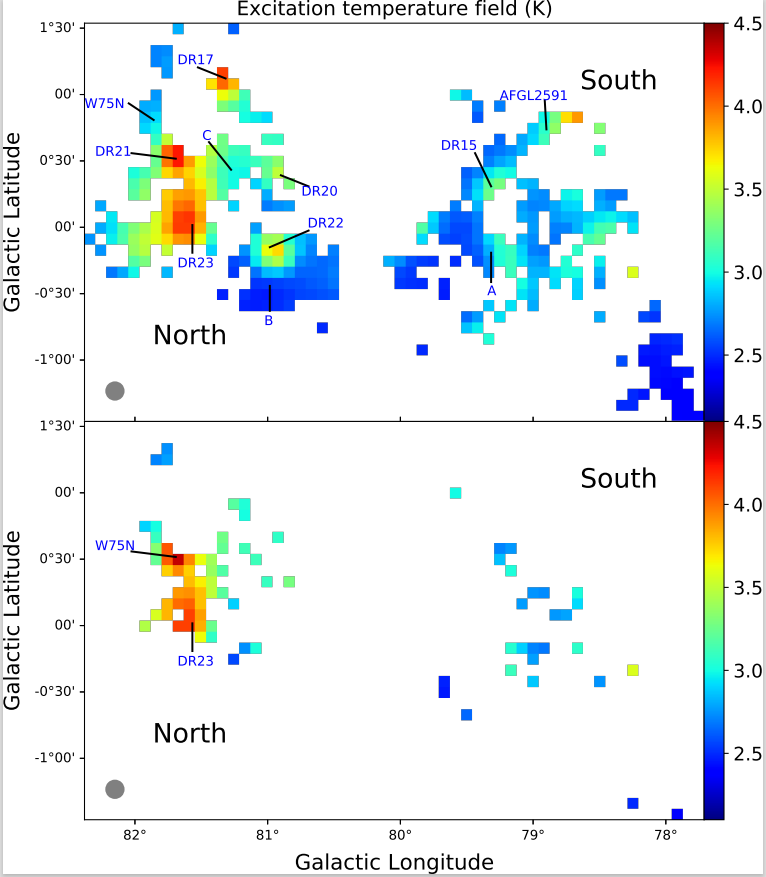

观测结果显示,天鹅座-X区域甲醛激发温度分布存在明显的南北差异。北部区域的激发温度介于2.40-4.16K,而南部区域为2.34-3.88K。这种温度分布梯度与背景辐射温度的分布高度相关,表明较高的背景温度能够提升甲醛吸收跃迁的激发程度,这一发现为今后激发温度的测定提供了替代方法。

邻位甲醛(ortho-H2CO)的(11,0–11,1)跃迁对分子云的物理环境极为敏感,可以揭示分子云内部的秘密。研究人员发现(ortho-H2CO)的(11,0–11,1)跃迁的光深为0.06-0.69(平均0.19),总柱密度范围为0.10×10¹⁵至7.38×10¹⁶ cm⁻²(平均约8.67×10¹⁵ cm⁻²)。这些参数清晰地标识出了天鹅座-X区域内所有的恒星形成活动区。

该项研究首次系统绘制了天鹅座-X区域甲醛激发温度场,证实甲醛吸收线是探测现有和未来恒星形成区的优异示踪剂,而H110α发射则能有效示踪晚期恒星形成活动。这两者的结合为判断恒星形成过程的强度和演化阶段提供了重要依据,深化了对大规模恒星形成区演化规律的认识。

图:上、下图分别为天鹅座X区域两个不同速度的分子云对应的激发温度图。

文章链接:https://doi.org/10.1093/mnras/staf1346